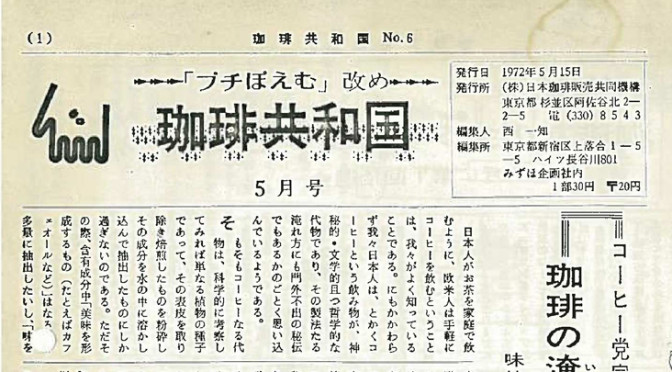

1972年5月15日コーヒー党の機関誌「珈琲共和国」より

日本人がお茶を家庭で飲むように、欧米人は手軽にコーヒーを飲むということは、我々がよく知っていることである。にもかかわらず我々日本人は、とかくコーヒーという飲み物が、神秘的・文学的且つ哲学的な代物であり、その製法たる淹れ方にも門外不出の秘伝でもあるかのごとく思い込んでいるようである。

そもそもコーヒーなる代物は、科学的に考察してみれば単なる植物の種子であって、

その表皮を取り除き焙煎したものを粉砕しその成分を水の中に溶かし込んで抽出したものにしか過ぎないのである。ただその際、含有成分中「美味を形成するもの(たとえばカフェーオール)」はなるべく多量に抽出したいし、「味を害するもの(たとえば脂肪酸)」については、できるだけ抽出を押さえたいわけである。そのために、抽出する物質の溶解度に合わせて、溶媒たる水の温度と珈琲末と湯の接触温度を調整する必要があり、それがコーヒーを美味しく淹れる秘訣といわれるものなのである。しかし、この水温及び接触時間のコントロールは秘訣と呼ぶほどのものではなく、「湯は沸騰したものを用いること(標準は94度C位)」、「湯は珈琲末にまんべんなくいきわたるようにすること」、「湯と珈琲末との接触時間は必要最低限にとどめること(1分30秒~3分程度)」など、実に簡単なことなのである。

従って、コーヒーを淹れるためには特別の技術が必要であるはずがなく、どんな人でも少しの心使いで必ず美味しいコーヒーを淹れることが可能なのである。

どうしても家庭では喫茶店で飲むような珈琲が淹れられないという人は、原料の使い方が少ないか、原料が古いか(粉末にしたものは3日位で変質しはじめる)、原料の質が悪いか、器具と珈琲末の粗さと接触時間のバランスがとれていないか、あるいは喫茶店で飲まないと美味しい気分になれないのかのいずれかであり、そのいずれかにも属さない場合は、多分その人の下は95パーセント以上の喫茶店(珈琲専門店で美味しいという評判の店でさえも)のコーヒーがそうであるごとく、とうていコーヒーとはいえないようなヒドイ味の飲み物に慣らされてしまっているのである。

珈琲豆中粗悪品の代名詞のようにいわれるアフリカ・アイボリーコースト産のロブスターは、どんなベテランのバーテンさんが淹れても馬糞のごとき悪臭を放つし、珈琲のダイヤモンドと呼ばれるブルーマウンテンNo.1は、どんな素人が淹れても甘い芳香を漂わせるのである。

それでは一体何ゆえに、コーヒーを美味しく淹れるには、中々むずかしいコツがあるというような神話が創出されたのであろうか。

その点について詳しくは次号以下に述べるとして、簡単に述べれば、日本における珈琲という商品の流通過程における問題点を隠すために、そのような神話が必要であったのである。つまり珈琲という商品に神話というモッタイをつけて、珈琲豆の卸屋は喫茶店に、喫茶店は店の客に、高く売りつけてきたのである。

昭和30年に、私の田舎の喫茶店は珈琲1杯50円であった。現在、東京の喫茶店の珈琲が1杯120円から150円を標準としている。この面から見ても、珈琲1杯の値段が他の物価の値上がりに比べて値上がり率が低い事に気が付かれると思う。つまり、過去が高過ぎたのである。更に珈琲の卸値について考えればほとんど値上がりしていないのである。ということは、喫茶店のコーヒー代の値上がりは、人件費など諸経費の値上がりによるものなのである。

過去においては珈琲豆卸業者が神話を作り、喫茶店という得意先の保護に努めてきた。しかし今や、限界の見えた業務筋を見放して業者自身が家庭用コーヒーへと目を向けつつある。

神話はむしろ業界内部から崩壊し始めているのである。